Ando desde hace una temporada obsesionado con el concepto de Zeitgeist y su influencia en la sociedad y, más particularmente, en la ciencia. Se trata de un término poco amistoso para el hablante español porque viene del alemán. Significa literalmente “El espíritu de los tiempos”, siendo “Zeit” el tiempo y “Geist”, el espíritu. Se utiliza esta palabra, al parecer, porque fue el célebre escritor alemán Goethe el que introdujo por vez primera el concepto a principios del siglo XIX.

De una manera más precisa, el Zeitgeist se define como todo aquello que flota en el ambiente de la sociedad, la cultura, la educación o la ética de un lugar y una época determinados. Este espíritu colectivo y compartido de manera involuntaria supone una influencia directa en nuestra manera de pensar, de razonar, de admitir algo como bello o admisible, de decidir sin reflexionar demasiado lo que es importante para la sociedad o el individuo, pero que proviene sobre todo de nuestro entorno más próximo o de nuestra herencia cultural directa. Es básicamente lo que provoca que no admitamos como tolerables ciertos cánones estéticos, actitudes o prioridades vitales, cuando hace solo unas décadas los mismos no suponían un problema para casi nadie.

Probablemente, nuestra época sea el momento de la historia, al menos hasta ahora, en que más claramente se puede percibir cómo evoluciona este espíritu, gracias a la rapidez con la que actualmente se transmiten la información y las opiniones, en contraste con otras épocas en las que el pensamiento más común solo llegaba a imponerse tras décadas de lenta absorción, primero por parte de una clase intelectual minoritaria y dominante, y, más tarde, por el resto de la población. De la misma manera, es bastante probable que la propia evolución de este espíritu de los tiempos provoque que nuestra sociedad actual sea irremediablemente condenada y mirada con rechazo por unas generaciones venideras que, con total seguridad, dispondrán de valores y conocimientos muy distintos a los actuales.

El Zeitgeist no tiene una entidad física o espiritual definida, al menos que se sepa, sino que es un concepto abstracto que sirve para identificar una cierta manera de pensar, percibir y valorar todo lo que nos rodea en un contexto social determinado. Por supuesto, esta no es una opinión unánime y no faltan aquellos que defienden que el Zeitgeist sí tiene una entidad real que impregna el pensamiento de todos los individuos, aunque esto no deja de ser una elucubración y no se han encontrado nunca evidencias de una posible conexión real entre individuos que los ponga en la misma fase mental.

Por poner un ejemplo de esto, el psicólogo Karl Jung ya hablaba de pensamiento inconsciente colectivo, el cual representa elementos comunes de la experiencia humana. De este modo introduce el concepto de sincronicidad, que alude a la aparición simultánea de eventos significativos en distintas culturas sin una relación causal evidente.

En ese mismo sentido, hay algunas corrientes esotéricas que han tratado de ofrecer una explicación a este fenómeno, como la existencia de una especie de archivo ubicuo, llamado registro akásico, donde se almacenarían todas las experiencias humanas, y de todo el Universo, y al que algunos iniciados o iluminados podrían acceder para documentarse, o, incluso, en el ámbito de la astrología, se usa el término de sincronicidad, empujada por la influencia común de los astros en los actos y el pensamiento coincidente de los humanos.

De forma algo más rigurosa, también son de destacar los trabajos del biólogo Rupert Sheldrake, que defiende la existencia de un campo morfogenético, algo invisible que organiza la estructura y el comportamiento de los sistemas biológicos y sociales.

Todas estas son propuestas interesantes, pero incapaces de cruzar el umbral de la admisión científica porque ninguna ha podido ser demostrada a través del método científico con alguna clase de experimento o medición reproducible. Por el contrario, estas teorías sólo están basadas en la creencia o la experiencia personal, siendo, por consiguiente, difíciles de ser aceptables por una mayoría de la comunidad científica o de dar lugar a una predicción o aplicación reales, más allá de la pura especulación.

En cualquier caso, el concepto de Zeitgeist tiene mucha relevancia en el contexto de la ciencia por motivos diversos. En primer lugar, han sido siempre notables las coincidencias temporales de ciertos hallazgos y descubrimientos por parte de personas o grupos que no estaban en contacto entre sí y que, por tanto, no tenían conocimiento de que alguien estuviera trabajando simultáneamente en las mismas ideas que ellos trataban de desarrollar, y sin que hubiera prueba alguna de plagio.

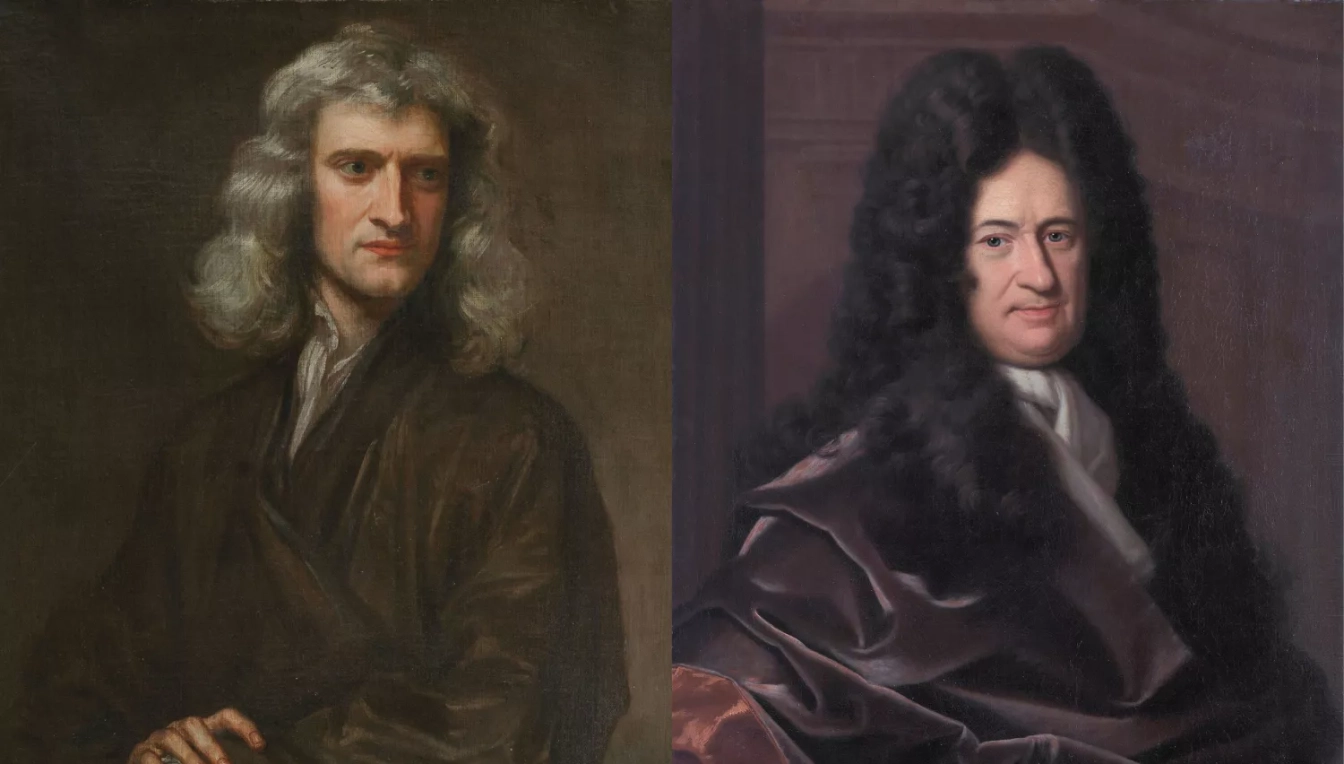

Entre las controversias más destacables acerca de la originalidad de un descubrimiento científico podemos citar la que enfrentó en la segunda mitad del siglo XVII a Isaac Newton y a Gottfried Leibniz con el desarrollo del cálculo diferencial.

Retratos de Isaac Newton (izquierda) y Gottfried Leibniz (derecha). Créditos: Science Museum | Christoph Bernhard Francke

Es curiosa la coincidencia de que Newton reconociera que muchos de sus hallazgos científicos eran debidos a que disponía de la ventaja de muchos siglos de descubrimientos previos por parte de generaciones pasadas de otros científicos. Es decir, que su mirada llegaba más lejos porque estaba, según él, a hombros de gigantes. Sin duda, Leibniz descansaba sobre los mismos hombros y, por tanto, disponía de una perspectiva similar para llegar a conclusiones parecidas.

No es el único caso y, de hecho, los hay a centenares, empezando de nuevo por Newton, cuya ley de la gravitación se adelantó a trabajos que en aquella época hacía sobre el mismo tema el holandés Christian Huygens. Por ceñirnos únicamente a la astronomía, también son notables la coincidencia sobre la predicción de la existencia del planeta Neptuno, hecha al mismo tiempo por el francés Le Verrier y el inglés Adams en 1846.

Menos de un siglo después, en la década de 1920, el Big Bang fue postulado de manera independiente por el belga George Lemaître y el estadounidense Edwin Hubble. Durante varias décadas, la ley que relaciona la velocidad de expansión de las galaxias y la distancia a la que se encuentran, relación que resulta en la evidencia de que todo el Universo estuvo concentrado en cierto momento en un solo punto, fue conocida de manera exclusiva como ley de Hubble, pero el reconocimiento tácito de que Lemaître fue, de hecho, el primero, ha permitido re-bautizar la ley con el nombre de ambos científicos.

A veces la motivación de que grupos independientes lleguen a descubrimientos similares sin estar en contacto tiene una causa clara en el hecho de que una tecnología nueva y más precisa se muestre disponible a la vez para aquellos que tengan acceso a ella. Es llamativo el invento del telescopio en 1608, que se atribuye principalmente a Galileo Galilei, pero del cual se sabe que apareció hasta en otros cinco sitios diferentes en Europa de manera simultánea. De tal modo la atribución al primer ser humano que observó las manchas del Sol o los cráteres de la Luna es un mérito compartido y hasta concurrido, difícil de aclarar exactamente a quién pertenece.

Otro ejemplo es la astronomía de radio, cuyo auge se produjo tras la Segunda Guerra Mundial, por motivos principalmente bélicos, propiciando la aparición de multitud de tecnología de captación de estas señales y provocando, a su vez, la coincidencia en el descubrimiento de algunas fuentes de radio en el cielo. Por ejemplo, los quásares, galaxias muy lejanas y brillantes en la banda de radio, fueron reportados primero por parte del holandés Schmidt en la década de 1960, muy poco tiempo antes de que un equipo liderado por Cyril Hazard los descubriera de manera independiente en Australia.

Algo parecido ocurrió con la detección del fondo cósmico de microondas, los púlsares, los agujeros negros súpermasivos, la detección de exoplanetas o los estallidos de rayos gamma. En todos estos casos, los hitos fueron resultado de auténticas carreras cuyo pistoletazo de salida vino marcado por la disponibilidad de aparatos de medida antes de cuya existencia no podían hacerse estos descubrimientos.

Interpretación artística del Big Bang. Créditos: NASA’s Goddard Space Flight Center/CI Lab

No obstante, las coincidencias en los descubrimientos científicos, especialmente en campos como la astronomía, pueden atribuirse a otros factores, no necesariamente debidos a avances previos o tecnológicos compartidos, conduciendo a que múltiples equipos lleguen a descubrimientos similares en un período de tiempo relativamente corto. Entre las posibles causas alternativas también puede influir el acceso a teorías o modelos bien establecidos y aceptados, lo cual puede hacer que varios investigadores puedan trabajar de manera independiente para aplicar estas teorías a nuevas observaciones o fenómenos. Esto puede desembocar en descubrimientos simultáneos que respaldan y amplían las teorías existentes.

Hoy en día, además, las conferencias y colaboraciones científicas, en las que los científicos a menudo comparten sus ideas, hallazgos y datos, amén de la presión competitiva, son mucho más frecuentes, llevando a que la convergencia en la investigación y el descubrimiento simultáneo de fenómenos astronómicos se dé con asiduidad. Es decir, si interpretamos que todos estos factores forman parte del clima cultural e intelectual predominante en una determinada época histórica, compuesto de las ideas, creencias, valores y tendencias que caracterizan a una sociedad en un momento dado, concluiremos necesariamente que el Zeitgeist es una pieza fundamental que moldea el ritmo y la dirección de los avances científicos.

Es muy relevante en este contexto la aportación del psicólogo norteamericano Edwin Boring, quien en la década de 1950 estudió el papel del Zeitgeist en la manera en que progresa, o no, el avance científico. Boring defendía que el Zeitgeist puede tanto ayudar como obstaculizar el progreso científico, influyendo en las motivaciones, las creencias y las actitudes de los científicos, mostrando que en ciertas ocasiones el Zeitgeist ha afectado la aceptación de teorías científicas, desde la resistencia inicial a ideas innovadoras hasta la eventual adopción de nuevas perspectivas.

Boring argumentaba que la lealtad a las ideas establecidas puede dificultar la aceptación de nuevos descubrimientos, y cómo los prejuicios y las actitudes egoístas pueden influir en la comunicación y la colaboración científica. Si esto es así, la autoobservación en la ciencia puede ser problemática debido a la naturaleza subjetiva de la percepción, pero, por otro lado, se debería dar más importancia a la comunicación abierta y el cuestionamiento continuo en el avance científico, contribuyendo a un equilibrio entre el garantismo de las viejas teorías ampliamente aceptadas y la libertad para explorar los límites de las viejas normas, único medio para expandir el conocimiento.

En estas condiciones, la difusión casi inmediata de los resultados y la globalización que disfrutamos hoy en día, que ayudan a la uniformidad, también limitan de manera preocupante la creatividad y la permisibilidad en los objetos de estudio de muchos proyectos científicos. La falta de diversidad en los enfoques también conduce a una homogeneidad en la manera de razonar, diseñar teorías o realizar experimentos que no redundan precisamente en la ruptura de fronteras del conocimiento, sino más bien en todo lo contrario.

Sabemos que la diversidad de metodologías, campos de trabajo o la composición de los grupos de investigación fomenta la riqueza interpretativa, pero el Zeitgeist puede suponer un freno a esta tendencia, sobre todo si los grupos de investigación beben siempre de las mismas fuentes, usan los mismos equipos y están cortados por los mismos patrones, así como también si los canales de financiación van dirigidos siempre a proyectos similares. La atención a enfoques diferentes, y eso incluye también los aspectos culturales, lingüísticos o formativos, pueden llevar a rutas de avance totalmente inesperadas.

La irrupción de las inteligencias artificiales también puede suponer un obstáculo, sobre todo si estas son entrenadas o usadas con los mismos datos, aunque, por otro lado, es posible que lleguen por sí mismas a conclusiones también inesperadas a través de rutas misteriosas que compartan, o quizá no, con la humanidad. En ese caso, quedaremos posiblemente liberados para siempre del Zeitgeist en ciencia, siguiendo un camino que ya no quedaría dictado por lo que nos hace humanos de una determinada época y con unos determinados valores éticos y estéticos, sino siguiendo una nueva senda regida por designios que quizá ya nunca comprenderemos.

Me atrevo a decir que, en esas condiciones, será muy improbable que vuelva a haber nunca más una coincidencia en un descubrimiento científico, llevándonos a nuevos espacios de conocimiento no condicionados por los límites de nuestras circunstancias históricas. Por otro lado, esto no tiene tampoco por qué ser así, si somos capaces de sacar provecho del uso de una nueva perspectiva ofrecida por las inteligencias artificiales sin renunciar a nuestra propia humanidad y a todo lo que nos hace ser seres sociales que comparten los valores de nuestro lugar y de nuestro tiempo, es decir, del Zeitgeist. Entonces nuestro condicionamiento social puede ser una ventaja para interpretar los nuevos enfoques, dotándolos de un contexto eminentemente humano y no un lastre que nos lleve siempre a las mismas conclusiones.